緩やかな統一体制を築いていた三木家であったが…?

この前読んだ尾崎豊の本に

「尾崎豊の父は旧大八賀村に、母は山一つ挟んだ旧丹生川村にルーツがある」って書いてあって、

このへんで登場した地名(尾崎城)や武将(塩屋秋貞)が出てきて、

「あ!ここ進研ゼミでやったところだ!」ってなりました

※縮小された画像はクリックで拡大します。

(戦国史Wiki)

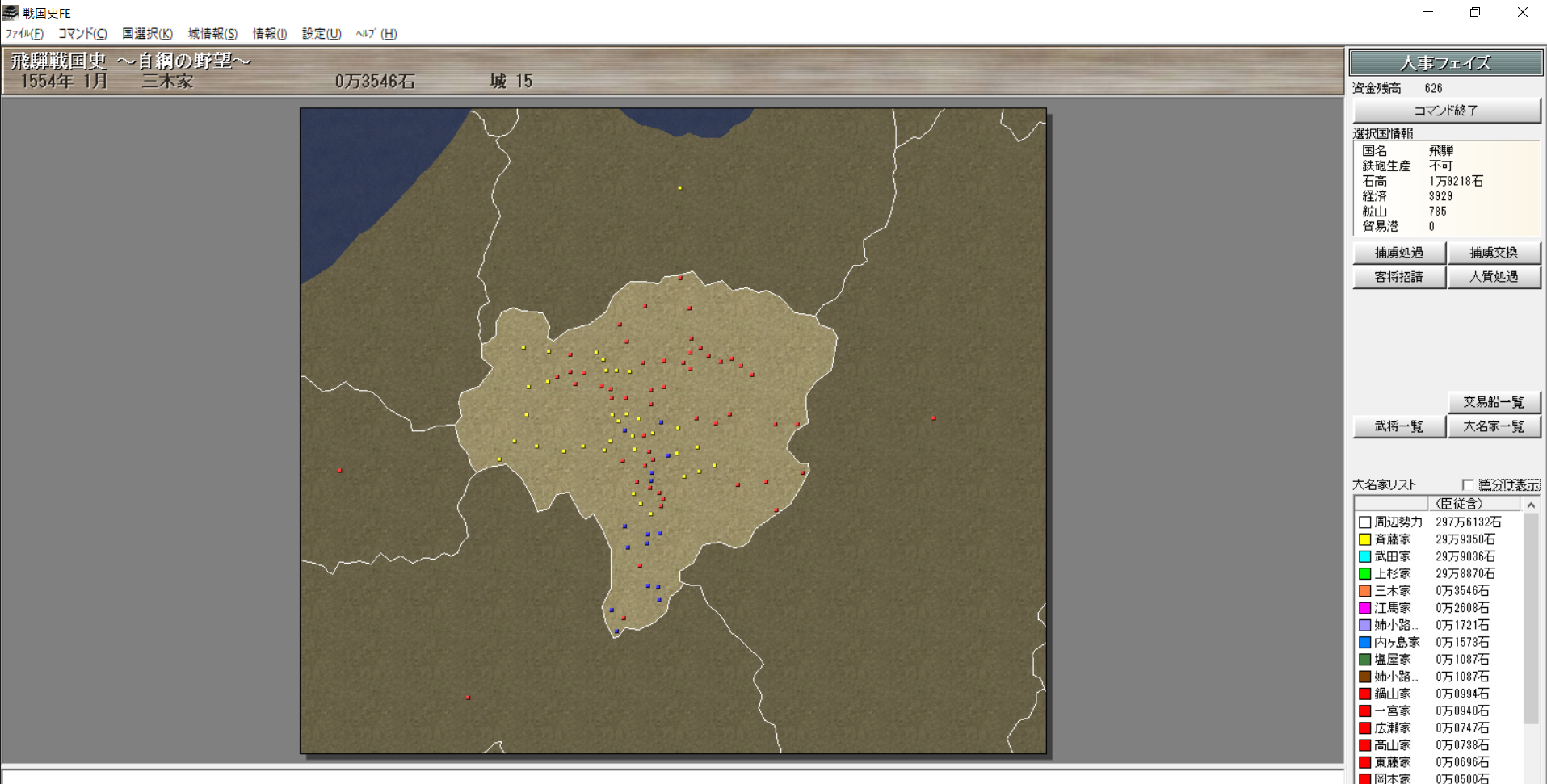

応仁の乱終結から80年程、武田、上杉、織田などの後の戦国の列強国が自国内の統一や周辺国の切り取りに没頭している頃。

ここ飛騨国ではすでに益田郡の三木家当主、三木直頼によって国内の諸豪族の大半を従え、

平穏の時を過ごしていた。

飛騨国内のゆるやかな主従同盟関係のもと、飛騨一国としての統率を保っていたかに見えたが

この現状に満足しない者が一人いた。

その者の名は三木自綱、いまだ10代の若者である三木直頼の孫である彼は、飛騨国内の小豪族たちを属国にし、それで満足している祖父や父のやり方に疑問を抱いていた。

「飛騨の土豪たちはまだまだ力がありすぎる、これではいつ三木家の覇権が揺らぐか分からない、ならばこれらを滅ぼし、三木家による飛騨国の完全掌握をせねばなるまい」

飛騨国に戦乱の種が成長する中、近隣国に戦国列強の影が忍び寄っていた・・・

(シナリオより)

このゲームは、周辺大名の支援を受けながら、飛騨統一を目指すという形のシナリオ。色々調べたけど、周辺諸国も飛騨でグレードゲームを楽しんでいた様子である。

30年統一できないと、中央政権が乗り込んでくる。史実でも1585年に金森長近率いる飛騨征伐隊によって、姉小路家は降伏、金森氏が支配することとなった。

飛騨統一を目指し、頑張っていきたい。

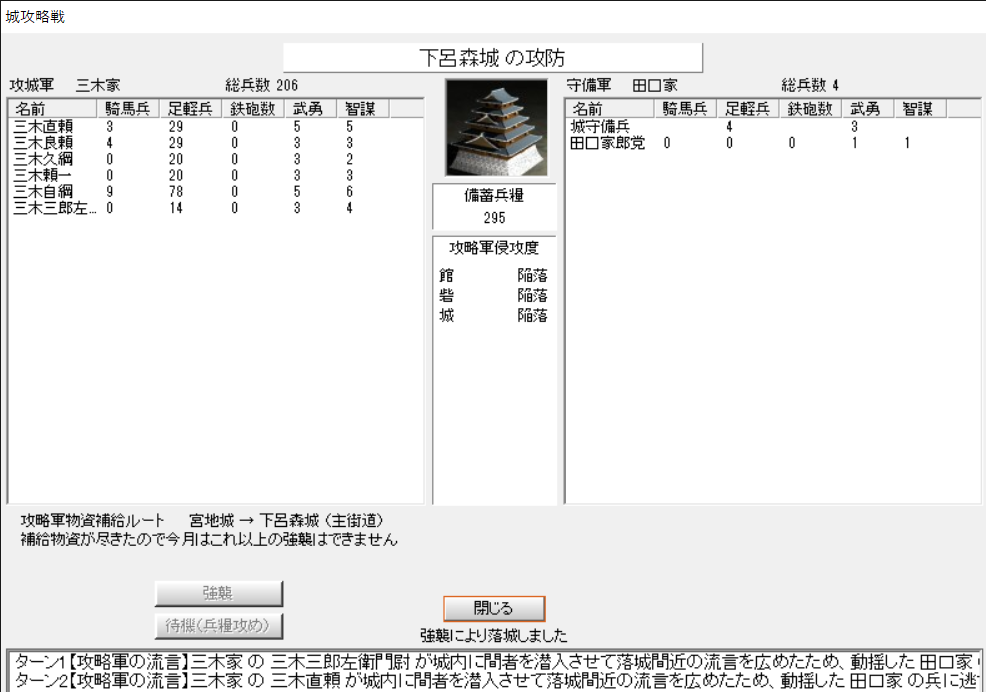

とりあえず、三木家に隣接する田口家から切り崩す。

益田郡を平定した後は、近くの諸侯から各個撃破していきたい。

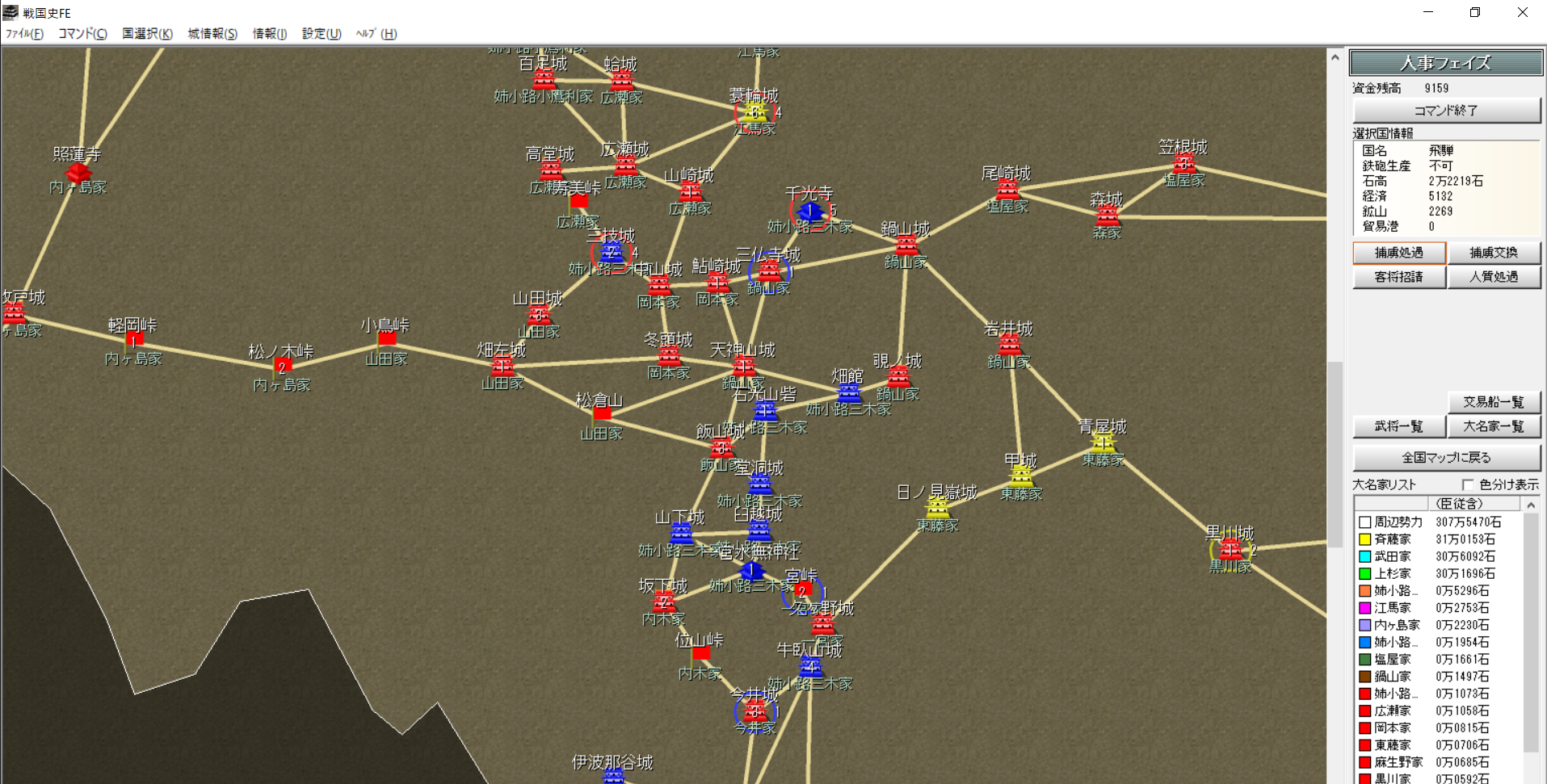

1554年終了時点での飛騨上位10傑の勢力図は以下の通り(●は上杉、★は斎藤、◆は武田)。

| 1554.1 | 1555.1 | |

| ●三木家 | 3546 | 4925 |

| ◆江馬家 | 2608 | 3066 |

| ★小鷹利家 | 1721 | 1965 |

| ●内ヶ島家 | 1573 | 2243 |

| ★塩屋家 | 1087 | 1375 |

| ●小島家 | 1087 | 1077 |

| ●鍋山家 | 994 | 1504 |

| ◆一宮家 | 940 | 445 |

| ●広瀬家 | 747 | 1062 |

| ★高山家 | 738 | (滅亡) |

(画像は1554年12月、このターンに一宮家の山下城を奪取した)

一宮家は周囲の斎藤派勢力に領土を削られ、高山家に至っては滅亡している。

武田家に鞍替え。

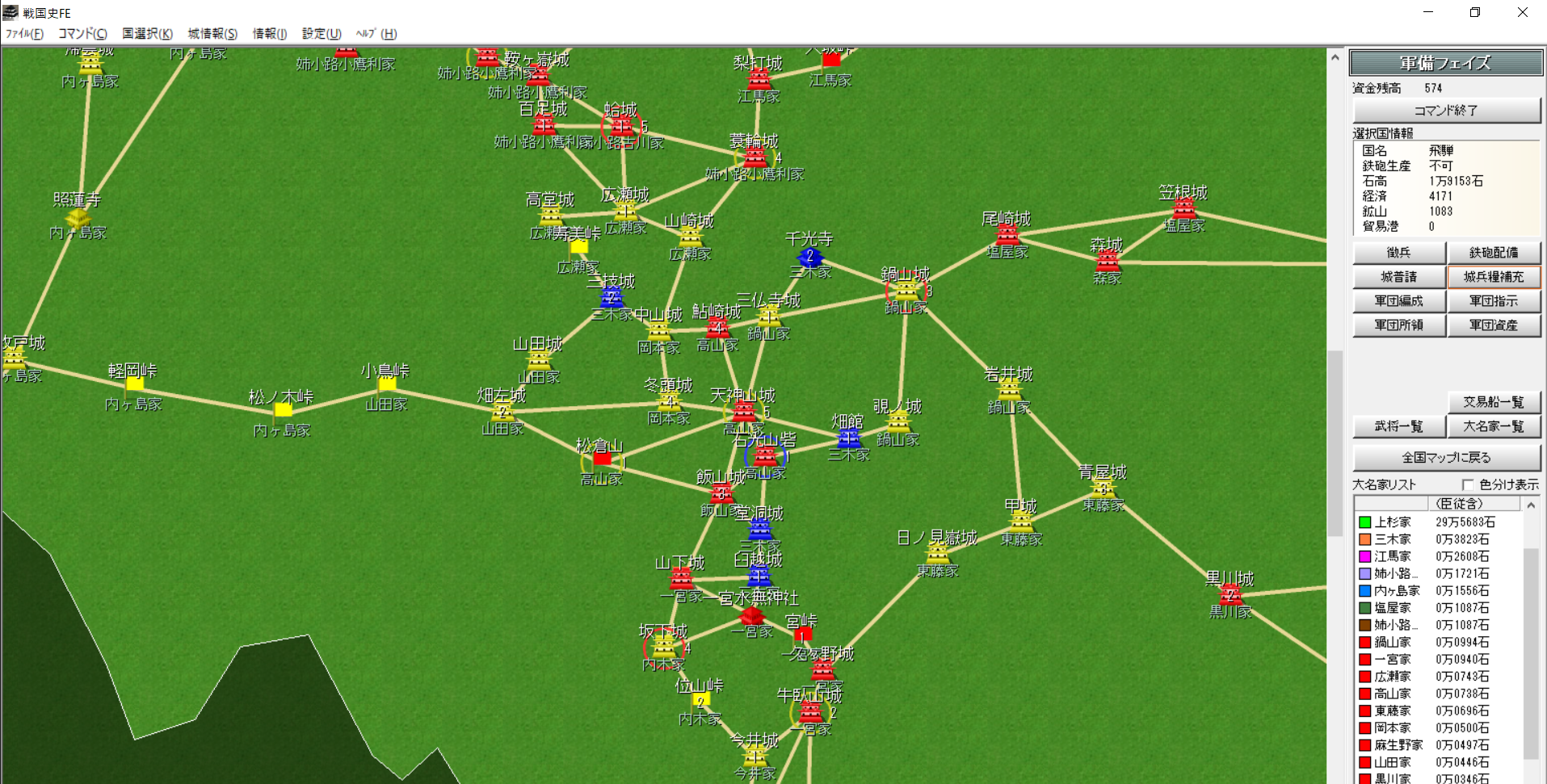

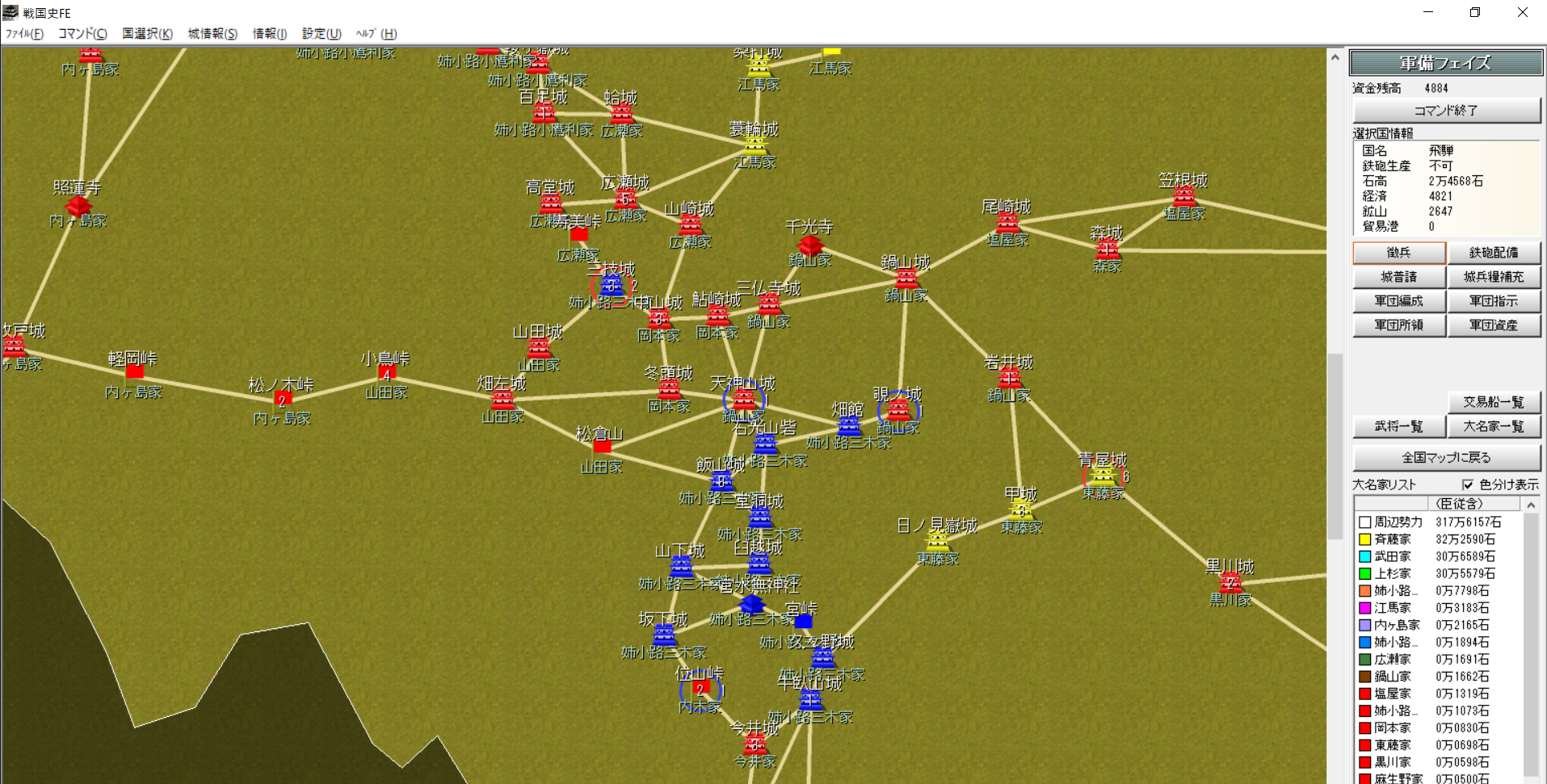

1555年2月、南部はまあまあ統一が進む。

北側の飛び地2城は捨てて、南部(久々野・萩原エリア)平定に全力を掛ける。

1555年9月、飯山家を滅ぼす。2名を登用。

その後は一進一退の攻防が続く。途中、大規模な新田開墾を行い、民忠誠率を上げた。

丸一年近く包囲されてきた三技城だったが、この秋の豪雪で包囲隊が撤退、事なきを得た。

1555年終了時点での飛騨上位10傑の勢力図は以下の通り(●は上杉、★は斎藤、◆は武田)。

| 1555.1 | 1556.1 | |

| ◆三木家 | 4925 | 7650 |

| ◆江馬家 | 3066 | 2940 |

| ●内ヶ島家 | 2243 | 2139 |

| ●小鷹利家 | 1965 | 1870 |

| ●鍋山家 | 1504 | 1645 |

| ●塩屋家 | 1375 | 1301 |

| ◆小島家 | 1077 | 1077 |

| ●広瀬家 | 1062 | 1673 |

| ●岡本家 | 815 | 830 |

| ◆東藤家 | 709 | 691 |

台風の影響で多くの地域で停滞が進む中、三木家は一気に勢力を伸ばした。

なお、前々年10傑に入っていた一宮家は滅亡させた。

今後は高山盆地方面に勢力を伸ばしたい。

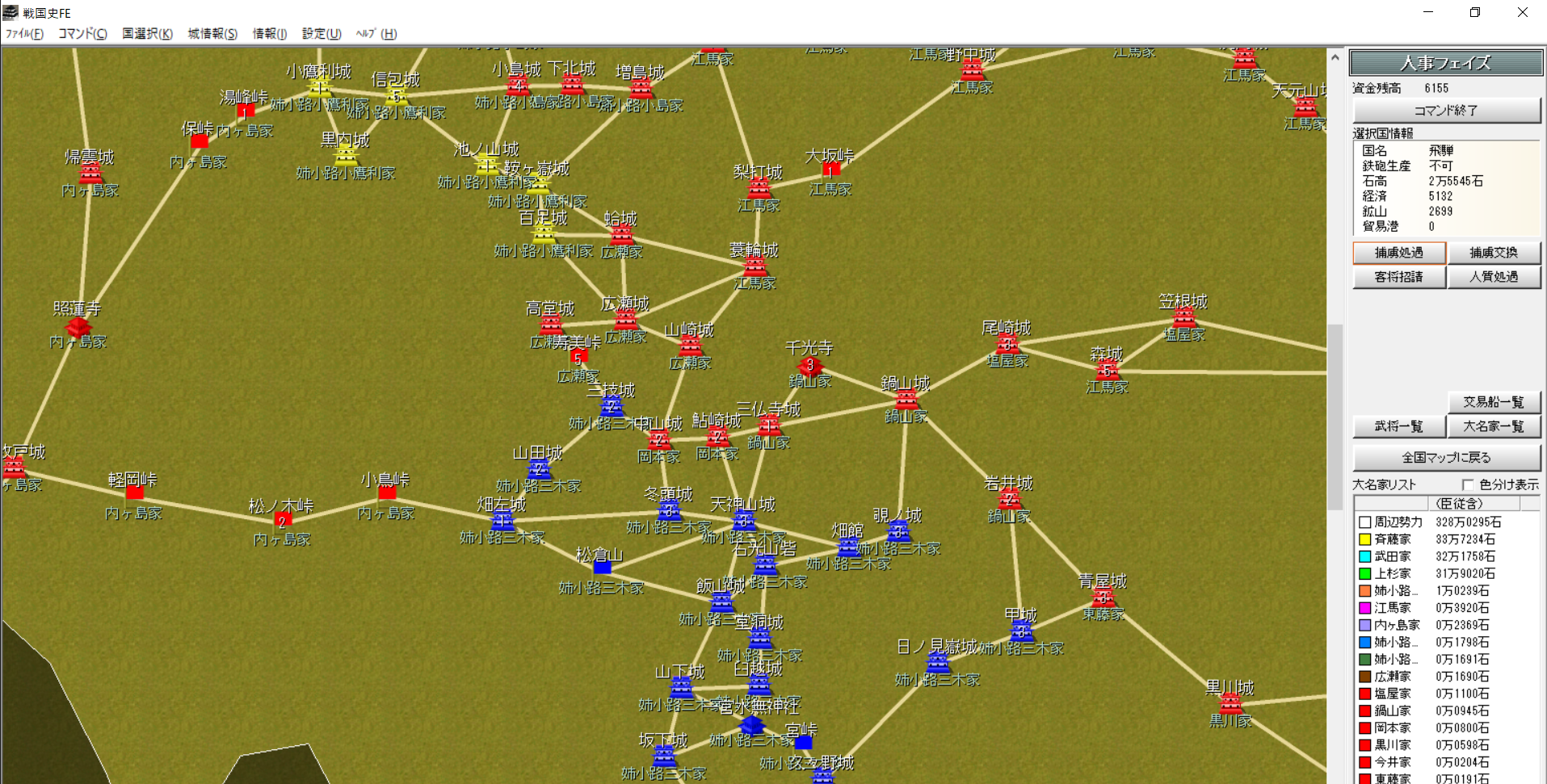

包囲先が山田家のみに。

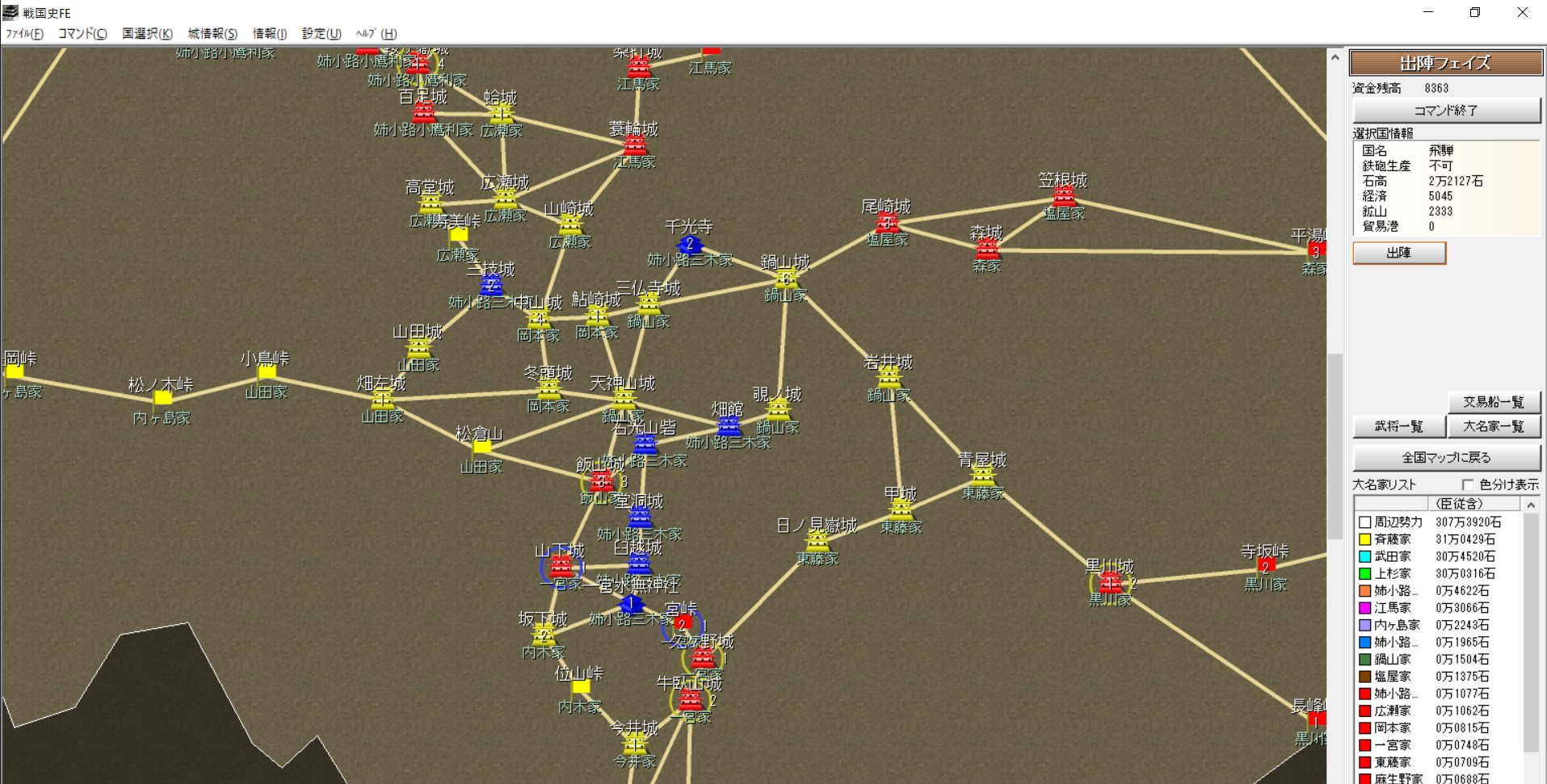

1556年10月、山田城を陥落させ、ついに三技城との接続が完了。そして1万石到達。

1557年4月、高山盆地を制覇。同時に朝日・高根方面を分断。

古川・国府方面も豊かなので進出していきたい。

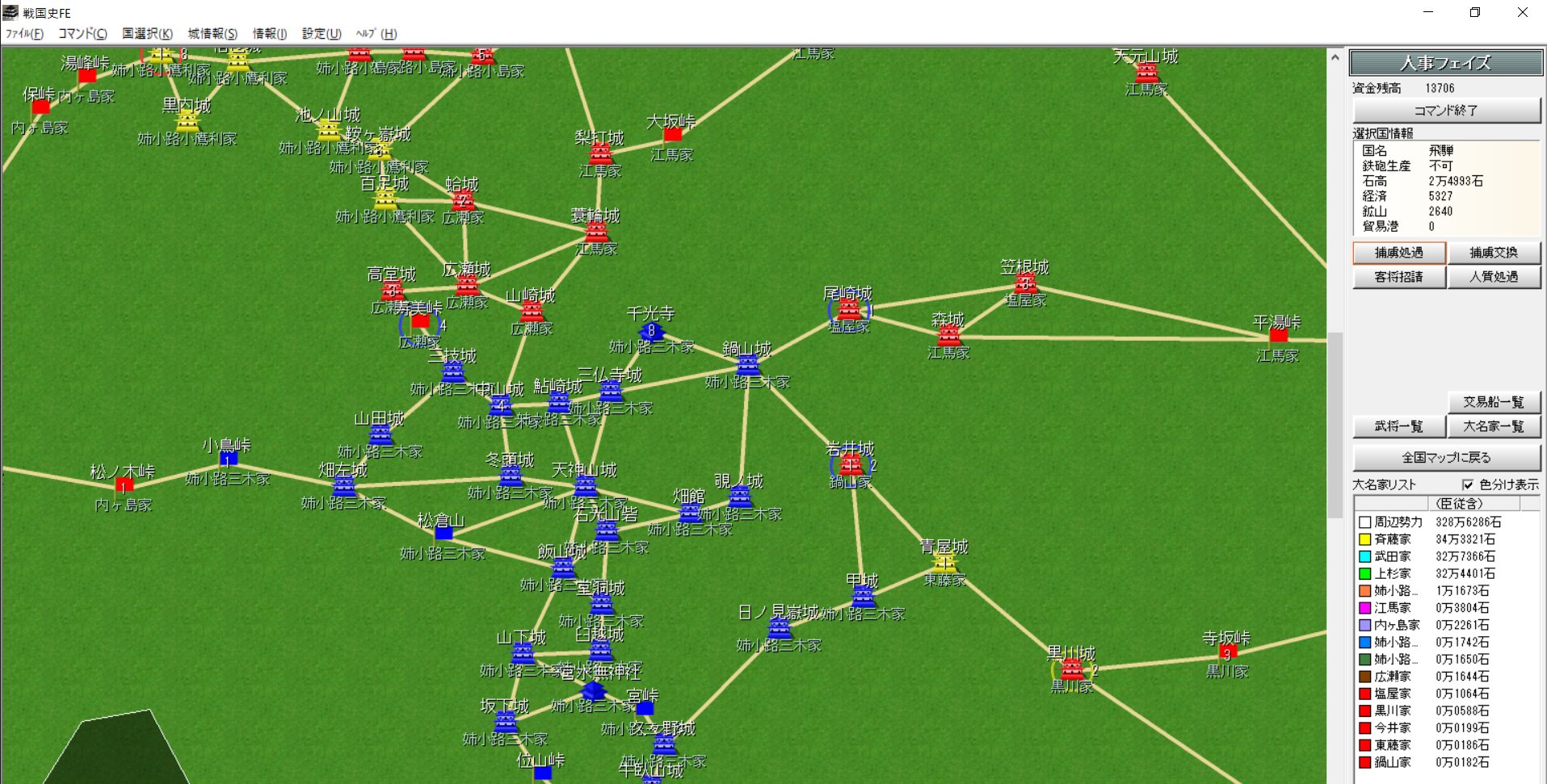

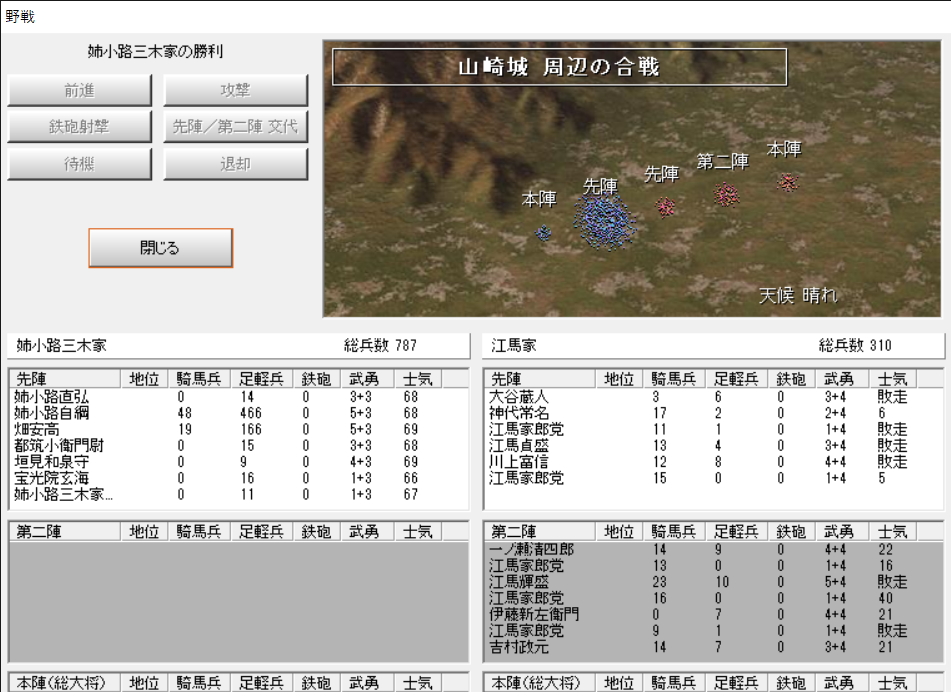

1557年9月、後に「飛騨の関ヶ原」と呼ばれそうな戦い、山崎城の戦いが起きる。

飛騨全土で3000人くらいしかいない中、両者で1000人ほどを集めた合戦である。

結果は三木軍の圧勝。江馬家は弱体化の一途をたどることになる。

(よくよく考えたらWin+Alt+Prtscrだと下部が見切れることに気づいた。ほんま謎である)

ちょっと長くなったので分割→後編